[샷!] 급기야 김밥까지…'두바이' 광풍

(서울=연합뉴스) 강민지 인턴기자 = "빵을 좋아하지만 살다 살다 웨이팅 1시간 넘게 하는 날이 오네요" (네이버 카페 이용자 '콩팥**')

지난달 28일 '두바이 쫀득쿠키'를 두고 올라온 글이다.

끝난 줄 알았던 두바이 디저트 열풍이 다시 불붙었다.

이번에는 초콜릿을 넘어 쿠키, 버터바, 마카롱, 떡, 머핀까지 '두바이'라는 이름을 달고 전방위 확장 중이다. 심지어 '두바이 김밥'도 나왔다.

값은 만만치 않다. 손가락 한 마디 남짓한 작은 크기의 '두바이 쫀득쿠키'는 개당 5천 원을 훌쩍 넘고, '두바이 소라빵'은 1만3천원 정도 하는 데도 없어서 못 팔 정도다.

왜 두바이일까. 정말 두바이에서 이런 디저트를 먹긴 하는 걸까. 한국에서 파는 이들 디저트가 '메이드 인 두바이'인 걸까.

'두바이 디저트' 열풍의 정체를 들여다봤다.

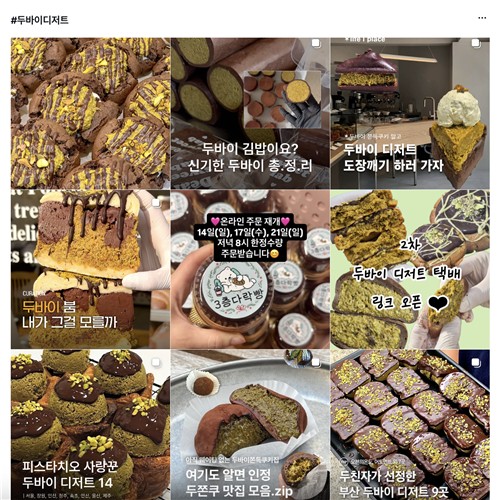

◇ '두바이' 붙이면 다 팔린다…'두바이' 디저트의 무한 증식

지난 10일 두바이 쫀득쿠키를 판매하는 용인의 한 카페.

주인 A씨는 "전날 100개를 만들어서 배달 앱에 올려두면 1시간 이내에 완판"이라며 "두바이 쫀득쿠키를 '배달 오픈런'하는 사람들이 많다"고 말했다.

같은 날 또 다른 디저트 카페. 오전 11시에 문을 여는 해당 카페에 11시 50분쯤 방문했을 때 이미 진열대는 텅 비어 있었다. '운 좋게'(?) 두바이 쫀득쿠키를 구매한 B씨는 "오픈하고 20분 만에 전부 품절됐다"고 말했다.

지난 8일 오후 4시께 찾은 강남 신세계백화점의 두바이 쫀득쿠키 팝업 매장도 상황은 마찬가지였다. 준비한 상품이 오전에 이미 동난 상태였다. 저녁 판매분을 위한 추가 생산이 진행 중이라 진열대에는 두바이 디저트가 아닌 다른 제품만 남아 있었다.

매장 직원은 "아침 일찍부터 오픈런 하는 사람들이 있기 때문에 최대한 빨리 오는 게 좋다"고 말했다.

다른 백화점에서도 '두바이 디저트'라는 콘셉트로 여러 브랜드를 한데 모은 팝업스토어를 열기도 했다. SNS에는 이들 매장에서 1시간 넘게 기다렸다는 구매 후기들이 올라와 있다.

'두바이 쫀득쿠키'의 경우, 품절 대란으로 대부분의 매장에서는 1인당 구매 수량 제한을 두기까지 한다. 용인의 한 카페는 현장 구매를 1인 7개까지로 제한하고 있었다. 또 다른 매장은 배달앱 주문 시 1인 2개까지만 구매할 수 있도록 했다.

쫀득쿠키만 인기가 아니다. 두바이 소금빵, 두바이 소라빵 등 '두바이 디저트'는 무한 파생 중이다.

이들 메뉴의 공통점은 모두 두바이 초콜릿 조합, 즉 피스타치오 스프레드와 카다이프를 주재료로 사용한다는 점이다. 기존 소금빵·버터바·쿠키 같은 디저트 종류에 이 조합을 접목하여 '두바이'라는 이름을 붙인 것이다.

최근에는 '두바이 김밥'까지 등장했다. 마시멜로와 초콜릿 반죽을 '김'처럼 감싼 뒤 속에 피스타치오 스프레드와 카다이프를 넣은 디저트다. 이름은 '김밥'이지만 밥이나 김밥 재료는 들어가지 않는 일종의 디저트 '롤'에 가깝다.

유통업계도 뛰어들었다.

지난 10월 CU에서 출시한 '두바이쫀득찹쌀떡'은 큰 인기를 끌며 품절 대란을 이어가고 있다. '포켓CU' 앱에서 한정 수량으로 풀리는 제품을 예약 구매해야 할 정도다.

품절 사태가 이어지자 SNS에는 '그럴 바엔 내가 직접 만들겠다'며 직접 두바이 쫀득쿠키를 제작하는 영상이 확산하고 있다.

◇ 알고 보니 한국식으로 해석한 '두바이 스타일' 디저트

두바이 디저트 유행의 시작점은 작년 전 세계를 휩쓴 '픽스 두바이 초콜릿'이다.

한 외국 유명 인플루언서가 두바이 '픽스 디저트 쇼콜라티에'의 '피스타치오 카다이프 초콜릿'의 후기 영상을 올리면서부터다.

그러나 이후에는 두바이 초콜릿의 조합을 한국식으로 재해석하고 응용한 새로운 디저트들의 향연이 펼쳐지고 있다.

두바이 쫀득쿠키가 대표적 사례다. 대만 간식 '설화병(마시멜로 파이)'에 피스타치오와 카다이프, 초콜릿이라는 '픽스 두바이 초콜릿'의 핵심 조합을 넣어 재해석한 '한국식 변종 디저트'다.

현재 시중에서 판매되는 제품들 역시 대부분 국내 업체가 자체 개발해 만든 '메이드 인 코리아'로, 이름과 달리 두바이에서 수입했거나 두바이에서 먹는 디저트가 아니다.

◇ SNS 타고 충동적 과소비 조장…"비싸고 너무 달다"

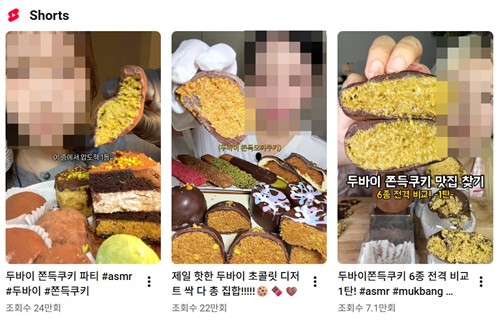

두바이 디저트 열풍은 SNS가 부추긴다.

인스타그램 릴스, 유튜브 숏츠 등에서 '두바이쫀득쿠키 먹방', '두바이 디저트 언박싱' 영상이 연달아 노출되며 '한 번쯤 사 먹어봐야 하는 간식'으로 인식되고 있는 것이다. 특히 청소년들이 열광적으로 반응한다.

이러한 '유행 따라잡기'는 과소비도 조장한다. 두바이 디저트들의 가격이 만만치 않기 때문이다.

한입 크기 정도로 작은 두바이 쫀득쿠키의 가격대는 5천원부터 1만2천500원까지다.

광화문의 한 디저트 카페에서 판매하는 두바이 쫀득쿠키 한 알의 가격은 9천500원. 작은 찹쌀떡 크기치고 고가이지만, 점심시간을 이용해 구매하러 온 직장인들로 가게 안이 꽉 들어찬다.

또 '두바이 소라빵'은 하나에 1만3천원이 넘어 일반 초콜릿 소라빵(2천~3천원대)과 비교하면 4~6배가량 비싸다. '두바이 초코케이크' 한 조각은 1만2천원으로, 시중의 일반 초코케이크 조각(약 6천100원)의 거의 두 배 수준이다.

건강 문제를 우려하는 목소리도 적지 않다.

스레드 이용자 'qq**'가 "두바이 쫀득쿠키가 유행인데, 아이들 당뇨병이 걱정된다"고 올리자 "두바이 디저트를 만드는 사람인데 (건강이) 걱정된다"(스레드 이용자 'm.o**')는 댓글이 달렸다.

중학생 딸을 둔 학부모 이모 씨는 12일 "대체 두바이가 뭐길래 이러는지 모르겠다"며 "작은 두바이 쿠키 한 개 가격이 너무 비싼데 엄청나게 유행이라 지난 주말에도 백화점 매장에서 줄을 서서 겨우 샀다"고 밝혔다.

이어 "두바이 쿠키, 두바이 소라빵 등이 SNS에 도배가 되며 꼭 먹어야 한다고 떠들어대니 애들이 그걸 보고 사달라고 난리다"며 "대단한 맛도 아닌데 유행하니까 너도나도 사 먹어야 하는 줄 안다"고 덧붙였다.

◇ "너도나도 파니까 안 따라가면 뒤처지는 분위기"

카페 업주 등도 부담을 토로한다.

디저트 유행 주기가 짧고 소비자의 관심이 빠르게 움직이다 보니 두바이 디저트 열풍에 가세하긴 했지만 경쟁이 치열하고 재룟값 부담이 만만치 않다는 설명이다.

성남시의 한 카페 점주는 "동네 카페 대부분이 너도나도 이 메뉴를 추가해 안 따라가면 뒤처지는 분위기"라고 토로했다.

12일 배달의민족 앱에서 강남역 인근을 주소지로 설정해 '두바이 쫀득쿠키'를 검색하니, 해당 제품을 판매하는 곳만 39곳이 떴다.

여기에 두바이식 디저트의 핵심 요소인 피스타치오 페이스트, 카다이프, 코팅 초콜릿 등이 대부분 수입품이라 고환율에 부담이 크다.

지난달 네이버 카페 이용자 '안양**'는 "두바이 드시지 마세요"라는 글에서 "재룟값이 일주일 만에 네 배로 뛰었다"며 당분간 품절을 걸어둘 수밖에 없다고 밝혔다.

또 지난 3일 '스**'는 "요즘 두바이 초콜릿(디저트) 재료 구하기가 너무 힘들다"고 썼다.

이영애 인천대 소비자학과 교수는 "매번 새로운 디저트가 단기간에 들어왔다가 곧바로 사라지는 현상은 상당한 낭비를 초래할 수 있다"고 지적했다.

그러면서 "오리지널 맛만으로는 생명력이 짧지만, 한국인의 입맛에 맞춘 변형이나 새로운 조리·활용 방식이 계속 SNS에서 공유될 때 소비자들의 관심이 유지된다"며 "이런 '현지화·응용 가능성'이 제품의 수명을 좌우한다"고 분석했다.

minjik@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>